People

- [예술인 열전] 한국의 정서를 세계음악...

수원문화재단

- [인물포커스] 내가 화성열차 박사

수원문화재단

- [수원의 달인] 맛과 추억을 팔다 추억의...

수원문화재단

8호 [예술인 열전] 한국의 정서를 세계음악으로 디자인하다

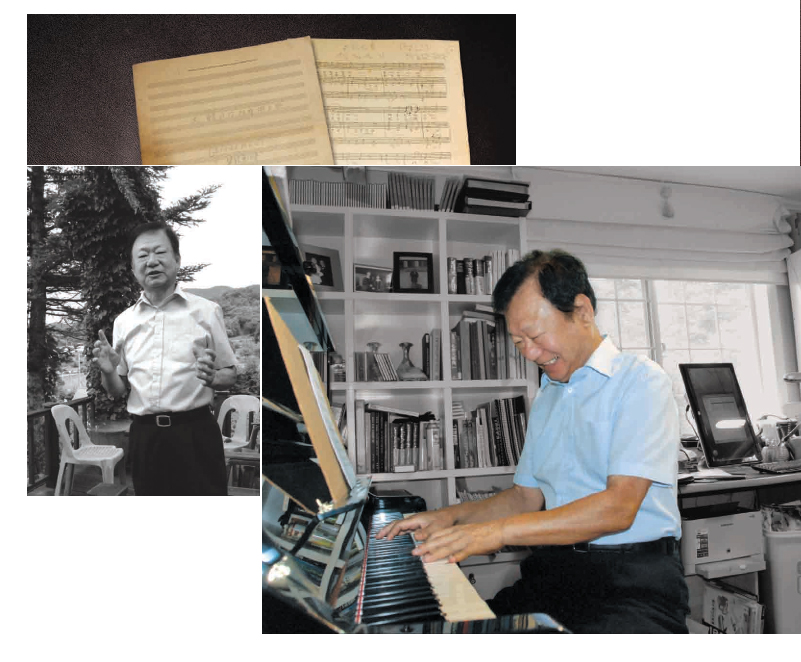

2층 작업실에서 피아노를 치는 모습

[예술인 열전] 한국문화예술교육진흥원 이사장 이영조

한국의 정서를 세계음악으로 디자인하다

글·사진 박노훈 기호일보 기자

‘이 강산에 정기가 / 한 곳에 모여 /

그림같이 아름다운 / 수원 내 고향 /

이끼 푸른 옛 성에 / 역사도 깊어 /

어딜 가나 그윽한 / 고적의 향기 / (중략) /

(후렴) 수원 우리 수원 / 정든 내 고향 수원 /

날로 달로 융성하는 / 복지가 여기다’

이흥렬(1909~1980) 선생이 작곡한 ‘수원의 노래’ 일부이다. 지난 3월, 수원SK아트리움(수원시 장안구 정자동) 개관식에 앞서 대공연장 로비에서는 ‘수원의 노래’ 노래비 제막식이 열렸다.

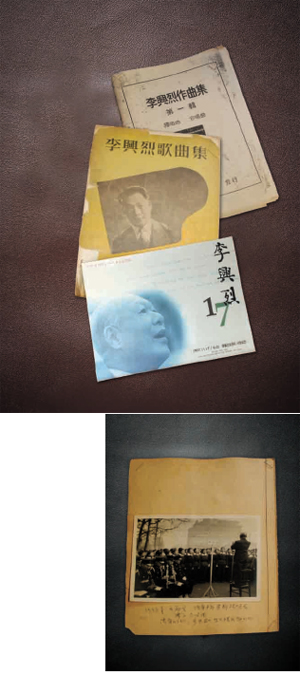

노래비는 이흥렬 선생의 사진과 함께 이 선생의 아들인 이영조 한국문화예술교육진흥원 이사장이 수원시에 기증한 ‘수원의 노래’ 원본 악보를 동판으로 떠 제작됐다. 국가도 아닌, 한 지역을 향한 노래. 그것도 조선시대 제2의 수도였던 수원을 모티브로 근대에 만들어진 노래. 그렇다면 ‘수원의 노래’에는 어떤 사연이 숨어 있을까. 이에 대한 답은 이영조 이사장을 만나 들을 수 있었다.

부친 이흥렬 선생의 음악활동 작곡집- 피난처였던 수원을 노래하다

- “한국전쟁 때였죠. 서울에서 피난길에 올라 수원까지 내려왔는데, 그때 3년 반 정도를 우리 가족이 수원에서 지냈어요. 부친께서는 당시 음악 활동을 하고 있었는데, 수원에서는 주 무대가 미군 수원비행장이었죠. 그러던 중 부친은 당시 작사가이자 시인인 유달영 선생을 만났고, 수원을 위한 노래를 만들어 보자는 뜻을 모으셨답니다. 국가 자체가 비상시국인 데다가 평소 대중들의 문화 향상을 위해 고심을 하셨던 부친께서는 피난처가 돼 준 수원과 지역 주민들을 위해 무엇인가를 하고 싶어 하셨거든요. 그래서 유달영 시인이 쓴 작사에 부친이 곡을 붙인 것이 바로 ‘수원의 노래’가 됐습니다”

‘수원의 노래’ 원본 악보를 쾌척한 이 이사장은 이 노래를 “쉽고, 대중적이지만 고급스럽다”고 평했다. 부친이 만들어서가 아니라 지금까지 수원에서 이 노래가 이어져 오고 있다는 것이 그 근거이다.

“속된 말로 ‘싸구려 느낌’이 난다거나 잠깐 유행하고 마는 노래는 대중 속에서 금방 사라지기 마련입니다. 수원시 공무원이 원본 악보를 기증할 수 있겠느냐는 말에 망설임 없이 ‘그렇다’고 할 수 있었던 것도 작곡가인 저 스스로의 자신감도 있었던 거죠” - 한국의 정서를 담은 오케스트라로 거듭나

- 이 ‘수원의 노래’는 지난 6월 열린 수원시 주최 수원화성국제음악제에서 오케스트라 음악으로 재탄생됐다. 이 이사장이 작곡한 ‘오케스트라를 위한 여명’이란 곡에 ‘수원의 노래’가 노골(?)적으로 삽입됐다.

“음악제를 석 달 여 앞두고 수원시립교향악단 김대진 지휘자에게 연락이 왔어요. 요지는 이런 내용(수원화성국제음악제)의 음악제를 하게 됐는데, 수원을 상징할 수 있는 오케스트라 곡이 필요하다는 것이었죠. 그래서 부친의 곡이 생각났고, 이참에 아예 ‘수원의 노래’를 모티브로 오케스트라 곡을 만들자고 마음먹었습니다”

‘여명’이 주목되는 이유는 ‘수원의 노래’ 이외에도 그의 음악적 철학과 연관이 있다.

“요즘 국제음악콩쿠르 대회를 보면 한국 음악인들이 거의 싹쓸이하다시피 대회마다 화려한 성적을 올리고 있습니다. 그만큼 인정을 받는 것이죠. 그런데 외국 음악인들이 묻는 게 하나 있습니다. ‘너희들의 음악은 무엇이냐’, 혹은 ‘왜 너희들의 음악은 없느냐’는 것이죠.

전통 음악, 즉 국악을 말하는 게 아닙니다. 이미 세계 음악(흔히 말하는 클래식 음악)이 된 분야에 그 악기를 통해 한국의 정서를 담아야 한다는 것입니다”

그래서 이번 ‘여명’에도 그의 음악적 철학이 고스란히 남아 있다. 꽹과리와 같은 타악 국악기가 등장하는 것도 이런 이유. 이는 한국의 소리를 곡에 표현하고자 하는 의도이지 국악기를 등장시킨다고 한국의 정서를 담는 건 아니란다.

“오케스트라 안에서 한국의 정서를 나타낼 때 꽹과리가 적합하기 때문에 등장시킨 것이지, 단순히 국악기와 양악기의 만남이 아닙니다. 다른 곡에서는 꽹과리보다 피아노가 한국의 정서를 더 잘 나타낼 때도 있습니다”

이런 그의 변은 수원화성국제음악제에서 ‘여명’을 연주한 헝가리 교향악단의 일화를 통해 상징적으로 알 수 있다. 꽹과리를 처음 접했을 헝가리 교향악단 연주자가 한 시간 만에 그 꽹과리를 마스터했다는 것. 즉, 꽹과리로 국악을 연주한 것이 아니라 오케스트라 악기 중 하나로 소화했다는 것이다.

이런 그의 음악적 철학과 이 이사장의 표현대로 ‘노골적으로 삽입한 수원의 노래’가 결합돼 수원과 한국적 정서가 담긴 오케스트라 곡이 탄생한 것이다. ‘여명’ 작곡 동안의 에피소드를 이야기해 달라는 말에 한숨부터 내쉬는 그. 통상 작곡가들이 오케스트라 규모의 곡을 쓰거나 의뢰를 받을 때 최소 6개월 이상이 걸린다. 그러나 이 이사장은 석 달 만에 곡을 완성했다.

“원래 몸무게가 70㎏대 중반이었는데, 그때는 65㎏까지 살이 빠졌어요. 하루 12시간은 앉아서 곡을 쓴 것 같아요. 작곡 스타일이 구상을 오래하고 곡을 쓸 때는 집중적으로 쓰는 식인데, 아내가 고생 많았죠. 끼니도 2층 작업실로 배달(?)해 주고, 한참 예민해질 때라 아마 눈치도 봤을 겁니다”

결국, 평소 확고한 음악 철학이 있기 때문에 고생스럽지만 이 같은 일이 가능했던 것이다.

집 밖 풍경을 바라보고 있는 이영조 이사장- 수원은 문화의 씨앗이 튼실한 도시

- ‘여명’이 완성되고 음악제에서 무사히 연주(초연)를 마친 후이지만, 잠깐 걱정이 있던 게 사실이다. ‘여명’ 자체가 ‘수원의 노래’를 모티브로 했기 때문에 수원 외에 다른 곳에서는 연주가 되지 않을까 하는 걱정이 생겼다. 그러나 이는 기우에 불과했다.

“11월에 대전에서 연주할 것이라는 연락이 왔습니다.

그쪽 교향악단에서 연주하고 싶다는 것이었습니다. 사실 외국 교향악단은 문제가 되지 않아요. 그것이 수원을 모티브로 하든, 대전을 모티브로 하던 곡의 완성도만 놓고 평가를 하지, 외국은 한국의 지역을 가라지 않기 때문이죠. 그러나 국내 정서는 조금 달라 걱정했는데, 다행입니다.(웃 음)”

이 이사장이 수원시의 의뢰를 받고 작곡을 한 것은 이번이 처음은 아니다. 2년 전 ‘오케스트라를 위한 아리랑 페스티벌’(아리랑 페스티벌 for 오케스트라)이란 곡을 작곡했다. 이때는 ‘여명’보다는 좀 여유로운 6개월 정도가 소요됐단다.

“그러고 보면 수원은 문화적 씨앗이 대단히 륭한 것 같아요. 문화적인 시도를 위해 계속적인 노력을 하고 있잖아요. 가깝게는 수원SK아트리움 개관을 비롯해 실력 있는 지휘자가 이끄는 수원시향이 있고, 수원시의 의지도 강하다는 느낌을 받았습니다. 물론, 여기에 안주해서는 안 됩니다. 문화는 내가 있어야 남과 만나는 것입니다. 그런 의미에서 ‘수원의 노래’나 ‘여명’ 같은 것을 요구하고 찾고, 만들어 내는 수원의 노력은 굉장히 높이 평가돼야 합니다. 그래야 다른 지역, 나아가 세계와 만나고 끊임없이 문화가 발전할 수 있는 길이니까요”

작곡가 이영조를 말하다

작곡가 이영조(72)는 3대를 잇는 음악 가정에서 태어났다. ‘진짜사나이’, ‘코스모스를 노래함’, ‘섬집아기’, ‘어머님의 마음’ 등의 작품을 남긴 부친 故 이흥렬은 그에게 어려서부터 음악의 기초 이론을 가르쳤다. 연세대학교 음악대학 및 동 대학원에서 나운영 교수를 사사, 졸업 후 독일 뮌헨 국립음대(Hochschule fur Musik in Munchen) 최고위 과정에서 세계적 거장 칼 오르프(Carl Orff)와 빌헬름 킬마이어(Wilhelm Killmayer) 교수 밑에서 공부했다.

졸업 후 연세대 교수가 됐고, 그 후 다시 미국 시카고로 유학 가 박사 학위를 받은 뒤 미국에서 10여 년을 지냈다. 한국예술종합학교의 초청으로 귀국 후 음악원장, 국립한국예술영재교육원장 등을 역임했고, 현재는 한국문화예술교육진흥원 이사장으로 재직 중이다.

그의 음악적 특징은 교육 때문에 강한 독일적 논리의 영향을 받았음에도 불구하고, 가장 비유럽적으로 곡을 쓰면서 한국의 전통 소재를 현대화시켜 오늘날의 국제 음악 언어와 접목한다는 점이다. 이러한 공로로 한국 정부는 그에게 대한민국 화관 문화 훈장을 수여했고(2013), 그 밖에 최고 예술가 음악 부분수상(한국예술평론가협회 1998), 한국작곡대상(오페라 황진이·한국 작곡가회가 2002), 한국작곡대상(한국비평가협회 2006) 등을 수상한 바 있다.

인터뷰 내내 세계 음악 속에 한국적인 것을 가져야 한다고 강조한 그는 말미에 몇 장의 사진을 보여줬다. 그중 하나가 무용수가 몸짓 언어를 표현하고 있는 장면이었는데, 곧바로 이를 선으로 표현한 그림으로 대체해 봤다.

“몸동작을 선으로 표현하니 같은 동작인데도 현대의 디자인 같지 않느냐. 내가 말하는 게 바로 이런 것이다.

‘변질’이 아니라 성장과 변화가 필요하다는 것이다. 고유의 정서를 파괴하는 것이 아니라 그 정서를 현대적으로, 세계 음악 속에 넣어야 한다는 것이다. 작곡가의 첫 번째 비평가는 연주자다. 나의 이러한 시도에 과거에는 이상한 시선으로 보는 사람도 있었지만, 내 곡을 찾는 연주자들이 점점 많아졌다는 건 이런 내 철학이 틀리지 않았음을 말해 주는 것 같다”

결국, 그는 한국의 정서를 세계 음악으로 디자인하는, 한국적이면서 세계적인 작곡가인 셈이다.

박노훈은 기자가 천직은 아니지만 세상과 소통할 수 있는 직업 중 하나라 믿고 10년 넘게 기자 생활을 이어오고 있다. 경기와 서울 지역에서 활동하다가 현재는 기호일보에 입사해 경제와 문화 분야를 맡고 있다.