Sightseeing

- [담장넘어] 숱한 문학작품의 배경이 되...

수원문화재단

- [세계의 문화예술] 블랙투어리즘과 휴머...

수원문화재단

8호 [담장넘어] 숱한 문학작품의 배경이 되었던 곳 역사의 도시 시안에 가다

[담장넘어] 숱한 문학작품의 배경이 되었던 곳

역사의 도시 시안(西安)에 가다

글· 사진 박설희 시인

드디어 시안(西安)에 도착했다. 화성연구회(이사장 이낙천)에서 시안을 간다는 말을 전해 듣고 무작정 따라나섰다. 양귀비와 당 현종의 사랑을 노래한 백거이의 ‘장한가’로 유명한 곳. ‘초한지’, ‘서유기’, ‘삼국지연의’ 등을 통해 친숙한 장안(長安)은 시안의 옛 명칭이다. 마침 남한산성이 세계문화유산으로 등재됐다는 소식을 들은 뒤라 시안 성벽이 남한산성이나 화성과는 어떻게 다른 면모를 보이는지 궁금하기도 했다.

在天願作比翼鳥 하늘에서는 비 익조가 되고

在地願爲連理枝 땅에서는 연 리지가 되리라

天長地久有時盡 천지가 변 함이 없 어도 다 할때가 있건만

此恨綿綿無絶期 이 한만은 영원히 이어져 끝이 으리

백거이 「 장한가 長 ( 恨歌 」 ) 부분

화청지(위)와 병마용갱- 이곳은 주(周), 한(漢), 수(隋), 당(唐) 등 13개 왕조의 도읍지였다. 도시 전체가 거대한 천연역사박물관으로 ‘돈을 벌고 싶거든 땅을 파라’는 말이 있을 정도로 많은 문화재가 산재해 있다.

공항을 나와 시내로 이동하는 동안 코끝을 스치는 향채 냄새가 이곳이 중국임을 각인시켜준다. 길가에 무수히 열려 있는 열매들은 석류다. 여름 날씨는 우리와 비슷한데 씨를 뿌리면 뭐든지 열리는 비옥한 토양 덕분에 호두·사과·석류·대추가 많이 열린다고 한다.

그런데 걱정이다. 우리나라보다 더 더운 것 같은 날씨. 오늘이 7월 29일. 4박 5일간 이 뜨겁게 달아오른 공기를 헤치며 걸어 다녀야 한다니.

비림- 시안비림(碑林)-비의 숲

- 잠이 일찍 깨어 밖을 내다보니 새벽 어스름에 여기저기 연이 보인다. 이렇게 일찍 연을 띄우는 이는 어떤 사람일까. 첫 일정이었던 섬서성역사박물관에서 본 중국인들이 떠오른다. 최신식 건물로 냉방 시설이 잘 돼 있음에도 불구하고 땀 냄새가 가득했다. 그만큼 사람들이 빽빽했던 것이다. 유물을 꼼꼼하게 들여다보는 그들에게서 자문화에 대한 자긍심이 느껴졌다.

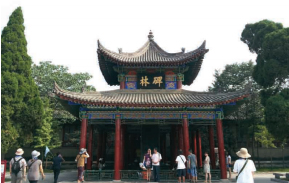

비림에 들어선다. 비림은 말 그대로 숲을 이룰 정도로 많은 비석이 들어선 곳이다. 시안비림이 조성된 시기는 당말 오대로 원래 이곳에는 공자 사당인 공묘가 자리하고 있었는데 중요한 비석의 보호를 위해 공묘 내에 비석을 집중시키기 시작했다고 한다. 이렇게 조성된 시안비림을 기초로 묘지명과 석각예술작품들까지 모두 이곳으로 모아 현재의 비림박물관이 되었다. 가히 중화서법예술의 전당이며 석각예술의 보물고라 할만하다.

비림 입구에는 공묘유적지가 있다. 공묘조벽, 사찰의 일주문 격인 태화원기방, 영성문, 그리고 양수교와 반원형 연못이 그것이다. 공묘에는 전통적으로 반원의 연못을 만든다. 공자가 세상의 이치를 반밖에 알지 못한다고 하며 스스로를 낮췄다는데 유생들은 이 반원형의 연못에서 공자의 겸손함을 기렸다 한다.

비림을 소개하는 인쇄물에 실린 평면도를 자세히 들여다보니 마치 비석을 누인 듯 T자형 모양새다. 한 시간 동안 둘러볼 시간을 주었는데 아는 만큼 보인다고 했던가. 주마간산, 대충 넘어가는 식으로 둘러보고 말았다. 비림 한 군데만 해도 제대로 둘러보려면 며칠 걸리겠다. 탁본하는 과정을 지켜보고 난 후 온갖 석각들의 숲에서 거닐다가 잠깐 시공간의 감각을 잃었다.

여산의 진시황 병마용갱, 화청지-욕망의 끝은 어디인가

남쪽으로 여산을, 북쪽으로 위하를 끼고 있는 천하명당이라는 진시황릉. 진시황은 13세에 진왕(秦王)이 되고 얼마 안 되어 여산 기슭에 자신의 능묘를 건조하기 시작하여 50세 무렵에야 완공했는데 현재의 무덤은 높이 55미터, 둘레 길이 2천 미터다.

진시황병마용박물관은 진시황릉의 순장 갱으로 1974년에 우물을 파던 농부에 의해 우연히 발견되었다. 지금까지 3호 갱까지 발견되었고 갱마다 조성된 박물관에는 모두 8천여 개의 병마용과 백여 개의 전차 그리고 4백여 개의 기마상이 전시되어 있다.

사진으로만 보던 병마용갱을 눈앞에 대하자 그 규모에 입이 다물어지지 않는다. 끝이 아득하다. 전시된 병마용은 본래는 색채를 입혔던 것인데 출토되면서 햇볕에 바래 회색을 띠고 있다. 모두 실물 크기로 계급, 연령, 민족 등의 차이에 따라 용모, 복장, 두발모양이 다르게 표현되어 있다. 갑옷의 못과 갓끈, 주름살, 손금, 신발 밑창 무늬까지 선명하다. 말의 경우 이빨을 보고 나이를 추정할 수 있을 정도라고 한다.

1,2,3호 갱에는 지금도 깨진 병마용 조각이 계속 발굴, 조립되고 있다. 진시황은 중국 최초의 통일국가를 이룩하고 강력하고 번성한 국가를 건설하였음에도 불구하고 막대한 건설사업으로 비난을 받기도 하는데 실제로 당시 진 왕조의 이천만 인구 중 병마용에 72만 명, 만리장성에 100만 명, 아방궁에 40만 명이 동원되었다고 한다.

현세에서와 같이 강력한 군대가 영원히 자신을 지켜줄 거라고 생각했을까? 아님 사후에도 제국을 다스리고 싶어서였을까? 불로초에 집착했던 진시황을 생각하면 끝없는 욕망의 대척점에서 죽음을 두려워한 나약한 인간의 모습이 그려진다. 여산 기슭에 있는 화청지로 향한다. 고대부터 수려한 풍광과 질 좋은 지하온천수 때문에 역대 제왕의 관심을 받아왔던 이곳에 당현종은 서기 747년 화청궁(華淸宮)을 짓고는 양귀비를 데리고 와 겨울을 지냈다고 한다. 안록산은 당현종에게 잘 보이기 위해 이곳에 연화탕을 만들어 바치기도 했다. 양귀비가 목욕하던 탕과 머리 말리던 망루 그리고 많은 왕들의 목욕탕…….

지금도 온천수는 퐁퐁 솟아올라 맑디맑은 푸르스름한 색채를 띠고 있는데 날씨가 워낙 더워 김이 보이지는 않는다. 손과 얼굴을 씻어보니 매끄러운 게 예사롭지 않다. 청왕조 말기에 8개국 연합군을 피해 시안으로 피신하였던 서태후는 양귀비의 것과 똑같은 탕을 만들어 온천을 즐기는 사치를 부리기도 했다고.

근대에 이르러 1936년에는 화청지에 머물던 장개석이 한밤중에 납치되어 강제로 국공합작을 체결하 되는 시안사변이 일어나기도 하였다. 장개석이 머물던 오간정에는 지금도 탄흔이 그대로 남아 있어 당시의 긴박했던 상황을 짐작하게 한다.

시안성벽 앞에서 화성을 생각하다

시안성벽은 옛 모습을 가장 잘 보존하고 있는 성벽으로 명나라 초기에 당나라 장안성의 기초 위에 건조한 것이다. 총 둘레가 장안성의 사분의 일 정도 된다는데 높이가 12m, 폭이 15m, 둘레의 길이가 13.7㎞이다. 방어용 성벽으로 높고 두터워 육중하게 다가온다. 성벽의 네 모퉁이에는 각루가 하나씩 있고 동서남북으로 4개의 성문이 있는데 각각 장악문(長樂門), 안정문(安定門), 영녕문(永寧門), 안원문(安遠門)이라는 이름이 붙어 있다. 성문 위에는 또 각각 정루, 전루, 궐루가 세워져 있다. 문밖에는 옹성이 고르게 쌓여 있고 성벽 밖에는 해자가 둘러져 있다.

성벽 위를 한 바퀴 도는 전동차를 타면 한 시간, 자전거로 돌면 한 시간 반이 걸리는데 나는 전동차를 탔다. 3차선 너비의 성벽 위를 걸어서 답사한다는 것은 이 염천에 무리다. 게다가 까만 벽돌이 깔린 길이라 복사열이 엄청났다.

금성, 시안성벽, 만리장성, 병마용갱 등을 본 우리나라 사람들은 그 거대한 규모에 놀라고 주눅이 들기 마련이다.

모만 보면 그렇다. 그러나 1997년에 시안성도 세계문화유산지정 신청을 했는데 화성만 지정받은 이유가 뭘까? 18세기에 완공된 화성은 동서양의 군사시설이론을 잘 배합시킨 독특한 성으로서 방어적 기능이 뛰어난 특징을 가지고 있다는 평가와 함께 모든 건조물이 각기 모양과 디자인이 다른 ‘다양성’을 지니고 있다는 면에서 높은 점수를 받았다.

시안성과 화성의 ‘치’를 비교해보자. ‘치’는 성곽 중간 중간에 성벽을 밖으로 돌출시켜 접근하는 적군을 좌우에서 공격하기 위한 시설물의 하나이다. 치와 치 사이의 거리는 활을 쏘아 적을 죽일 수 있는 거리라고 한다. 시안성벽의 치는 60미터 간격이고 화성의 치는 150미터 간격이다. 즉 우리 활의 사거리가 그만큼 더 나갔다는 것이다. 이로 미루어 정조 시대의 무기, 그중에서도 활의 능력을 알 수 있다.

금선관, 지상사, 흥교사-신라인의 흔적을 찾아서

종남산 자오곡에 올라가는 길은 험하기 이를 데 없다. 6인승 승합차를 타고 구부구불 올라가다 보니 옆은 깎아지른 절벽이요, 아래는 보기만 해도 아찔하다. “선계(仙界)의 신선 열 가운데 여덟은 종남산에서 등선한다”는 종남산은 도교의 주요 발상지이자 성지로, 지금도 움막이나 토굴에서 은둔하는 수행자들이 골짜기마다 터를 잡고 있다, 종남산에는 노자가 ‘도덕경’을 관윤에게 전하고 떠났다는 누관대(樓觀臺)가 있고 신라 출신의 김가기(?∼859) 도 종남산 자오곡에 은거해 도를 닦아 승천했다고 전해진다. 자오곡의 금선관에는 김가기 선인과 나란히 최치원 선생도 모셔져 있다.

의상대사의 흔적이 남아 있는 지상사(至相寺) 역시 종남산 기슭에 있는데 신라의 의상대사가 2조 지엄으로부터 화엄학을 전수받은 사원으로 실질적인 화엄종의 종찰로 손꼽힌다. 의상대사는 3조로 추앙받을 만한 높은 경지에 올랐으나, 당나라가 신라를 복속시킬 속셈을 보이자 이 사실을 신라에 알리기 위해 급거 귀국하여 나라를 구한 후, 영주 부석사에서 해동화엄종을 세우게 되었다.

현장의 무덤이자 그를 기리는 탑이 있는 곳인 흥교사에는 신라 스님 원측(圓測)의 자취가 남아 있다. 원측탑(圓測塔)이 그것이다. 원측은 당나라에 가서 유식학을 배웠고, 소승경론과 대승경론을 폭넓게 연구해서 이름을 떨쳤다. 흥교사에는 탑이 세 개 있는데 현장·원측·현장의 제자 규기를 기리는 탑이다.

대안탑- 실크로드-다양성과 포용성

- 마지막 일정으로 실크로드의 시발점에 서 있다. 이 길을 통해 동서양의 문물이 전해졌다. 시안에서는 불교·유교·도교·이슬람교 등이 공존하고 있다. 현장법사가 인도에서 가져온 대승불교의 법전을 보관하기 위해 축조된 자은사의 대안탑과 의정법사의 소안탑은 시안의 중요한 불교적 지위를 보여주며, 유교의 중심인 문묘와 비림은 국가일급박물관으로서 9백여 년의 역사를 자랑한다. 또한 당나라 안록산의 난 때 원조군으로 시안에 진입한 이슬람 세력은 현재까지도 가장 번화한 종루 부근에서 그들만의 거리를 이루며 이슬람교 문화를 계승 발전시켜오고 있다. 그만큼 다양한 문화를 포용하고 발전시키고 전달해왔다.

낙타를 거느린 서역 상인의 거대한 석상을 둘러보고 있는데 딱! 딱! 소리가 난다. 웃통을 벗은 남자가 팽이를 돌리고 있다. 중국 팽이는 우리 팽이와 비교가 안 될 만큼 크다. 수천 년 고도를 떠나면서 이곳을 배경으로 펼쳐진 역사의 파노라마를 곰곰 되새겨보고 있는 내 앞에서 채찍을 맞으며 팽이가 맹렬히 돌고 있다. 시안의 시간이 더 이상 과거에 얽매여 있지만은 않을 것을 보여주듯이 급속도로 산업화되고 있는 시안의 현주소를 보여주듯이.

박설희 시인은 화성에 반해 수원으로 이사 와 이십 년 가까이 살고 있다. 2003년 계간 실천문학 신인상을 받았으며 시집 『쪽문으로 드나드는 구름』이있다. 강의와 글쓰기를 하는 틈틈이 힘닿는 대로 여행을 한다.